Peindre le rêve

Peindre

le rêve

à

propos de Peindre le rêve, de Daniel Bergez

Lumineux ou effrayant, explicite ou

mystérieux, le monde du rêve séduit les écrivains et les artistes

depuis toujours. Pour sa puissance évocatrice d'une réalité autre,

d'un fond religieux, mythologique, littéraire, ou d'une construction

allégorique, le rêve imprègne l'histoire de l'art occidental.

Ainsi, il sera question, dans cet ouvrage, très dense et

passionnant, d'un grand nombre d’œuvres et de courants picturaux

ayant comme point commun la mise en scène du monde onirique, et cela

depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au Surréalisme, ses suites et de

son champ d'influence. Un domaine très vaste, qui répond à des

aspects culturels, mais aussi aux expérimentations les plus

audacieuses. Ici, les rêves picturaux suivent un ordre chronologique

et thématique. Parmi les plus représentés dans la peinture,

certains sont issus d'épisodes bibliques, comme l’Échelle de

Jacob. Si l'oniromancie, pratique consistant à interpréter les

songes, était considérée avec méfiance à l'époque médiévale

-par rejet des pratiques divinatoires, et par ce que ces illusions

renfermaient d'étrangeté, d'interdit, d'envers du décor de la vie

réelle-, la figuration du rêve tiré de l'histoire sacrée dans

l'enluminure établissait des thèmes et des schémas narratifs et de

composition qui allaient être souvent appliqués au cours des

siècles suivants. Ces visions sont contemplées comme des signes

divins ou des prophéties, les protagonistes étant des patriarches

bibliques ou des saints. Ainsi, il y a deux plans, celui du rêveur

et celui de la vision, plan céleste et terrestre délimités chacun

par les couleurs, les attitudes, par un réalisme plus ou moins

accentué chez le dormeur, abandonné au phénomène invisible. Le

sujet de l’Échelle de Jacob est traité très différemment au

Moyen Âge et à l'époque classique. De manière naïve chez les

enlumineurs médiévaux (1) ou chez Nicolas Dipre, où l'on voit une

vraie échelle et des anges en train de monter au ciel ; de

manière davantage subtile chez José de Ribera, qui met au premier

plan un personnage endormi, habillé comme les paysans espagnols de

son temps. La vision céleste, plutôt que montrée, est suggérée

par la lumière. Un autre exemple, issu cette fois du Nouveau

Testament, est le songe de saint Joseph, diversement rendu par des

peintres comme Philippe de Champaigne, Georges de La Tour ou

Rembrandt. Les saints peuvent porter des habits luxueux ou

anachroniques, ou, au contraire, d'une étonnante simplicité.

Au-delà des aspects de style, on trouve cet épisode généralement

inséré dans une atmosphère intimiste, propice à une irruption du

surnaturel, qui semble pourtant s'imposer de façon évidente, où le

mystère demeure du côté du dormeur et de sa présence apparemment

passive. Les rêves de saints, souvent tirés de La

Légende dorée de Jacques de

Voragine ou d'autres sources traditionnelles les montrent également

assistant à des prodiges pendant leur sommeil, sans qu'ils

paraissent y participer, comme la sainte Hélène de Véronèse.

La Renaissance est l'époque de

l'affirmation d'une individualité qui concerne en premier lieu

l'artiste ; le moi devient sujet d'observation, d'étude, de

différenciation. C'est le début de l'autoportrait et de la

signature, mais aussi une époque qui se passionne pour les énigmes,

les jeux érudits et les allégories. L'évocation du songe devient

plus personnelle et s'applique également à des sujets mythologiques

et littéraires. La vision de cauchemar vécue par Albrecht Dürer

est un bon exemple de l'importance croissante de l'introspection.

Dans son journal, le peintre avait inclus un croquis à l'aquarelle

de son mauvais rêve de la nuit du 7 au 8 juin 1525 : de

gigantesques trombes d'eau s'abattant sur un paysage campagnard. Le

point de vue est ici celui de l'artiste et, en même temps, celui du

rêveur, tandis que la signification du songe reste hermétique,

seule sa forme réussit à communiquer la terreur de vivre un

désastre naturel.

L'allégorie est une autre variante, qui

trouve un certain essor à la Renaissance. Image de la quête

amoureuse ou initiatique dans ses modèles littéraires, comme le

Roman de la Rose ou le Songe de Poliphile, le rêve

allégorique est riche de significations et de références. Les

héros mythologiques font aussi leur apparition, en allusion à des

récits antiques, tels les rêves de Pâris et celui d’Énée.

Certains allégories sont davantage obscures, en raison de la grande

quantité d'éléments qu'elles contiennent, et de leur apparente

absurdité. Toutes les composantes du rêve se trouvent chez Jerôme

Bosch, aussi bien dans Le Jardin des Délices, que dans le

polyptyque des Visions de l'Au-delà : créatures

fantastiques, hybridations, scènes bizarres... Il y a quelque chose

de l'esprit facétieux de certaines enluminures médiévales, des

détails qui font penser à des parodies ou des récits à clef chez

Bosch, mais avec une tonalité bien plus angoissante et une vision

très dynamique qui brouille la frontière entre la fantaisie

plaisante et le cauchemar.

L'intérêt pour le rêve s'est épanoui

dans l'art à l'âge classique, et a survécu aux tendances

rationalistes du XVIIIe siècle, où la plongée dans l'inconscient

était vue comme une éclipse de la raison. Mais la rêverie reste,

dans des tableaux emblématiques de l'époque, comme les scènes de

Watteau et de Fragonard, un ingrédient essentiel de l'atmosphère.

Au rêve individuel se substitue un pays rêvé, une sorte de théâtre

baigné par une lumière irréelle, peuplé d'aimables courtisans qui

semblent pouvoir s'évanouir d'un instant à l'autre. Cette ambiance

onirique anticipe pourtant une esthétique romantique, qui

affectionne le rêve dans ses aspects les plus sombres : les

cauchemars et visions fantomatiques n'ont lieu que dans des

conditions très particulières, dans des châteaux et des ruines

gothiques. C'est l'époque des inquiétants paysages des lavis et des

encres de Victor Hugo, faits d'éléments déchaînés, de bâtiments

imposants apparaissant au milieu de régions brumeuses, où des

animaux nocturnes côtoient des chimères et des monstres.

Avec

le Romantisme, et plus tard avec le symbolisme, la représentation

onirique est aussi tournée vers l'exploration d'un monde intérieur,

vers la subjectivité. Le rêve n'est plus quelque chose qui arrive

en dormant, mais la partie la plus importante de la vie de l'artiste,

celle d'où surgit l'inspiration. Pour Edgar Allan Poe « Toute

certitude est dans le rêve », tandis que Gérard de Nerval

déclare, au début d'Aurélia, que « Le rêve est une

seconde vie ». Dans la peinture, l'artiste se verra ainsi en

rêveur, parfois à la pose suggérant la mélancolie, dans un excès

de connaissance ou de lucidité. C'est aussi le prélude aux moments

de triomphe de l'onirisme que seront les mouvements symboliste et

surréaliste. Entre les deux, la psychanalyse aura tenté de

déchiffrer la singularité du rêve, mais en le situant dans le

cadre d'une production individuelle, façonnée par des souvenirs et

des désirs. Auparavant, l'esthétique symboliste aura mis en avant

son aspect énigmatique, sans chercher à l'interpréter. Chez

Gustave Moreau, qui se disait « ouvrier assembleur de rêves »

l'irréalité s'épanouit dans des scènes somptueuses, tandis

qu'Odilon Redon cultive un style plus sombre, presque terrifiant,,

avec, par exemple la présence d'yeux géants et de créatures

extravagantes, avant d'offrir, avec la couleur, un univers d'une

fascinante ambiguïté, où les figures humaines se confondent avec

les formes végétales ; le rêveur à l'intérieur du rêve.

Par la suite, le Surréalisme adaptera les leçons de l'histoire de

l'art à ses propres aspirations. Les exemples sont très nombreux,

et ce que livre nous apprend, par les possibilités de l'imagination

créatrice, est l'infinité de formes et de traitements d'un sujet

qui se définit avant tout par son caractère secret et quasiment

inconnaissable.

Inma

Abbet

Peindre

le rêve, de Daniel Bergez, Citadelles et Mazenod, 2017

(1)

L'arche d'alliance et le songe de Jacob : échelle de Jacob

Maître

d'Egerton (actif entre 1405 et 1420), Nom de convention d'un

enlumineur actif à Paris

https://www.photo.rmn.fr/archive/14-505615-2C6NU0LOCE8R.html

|

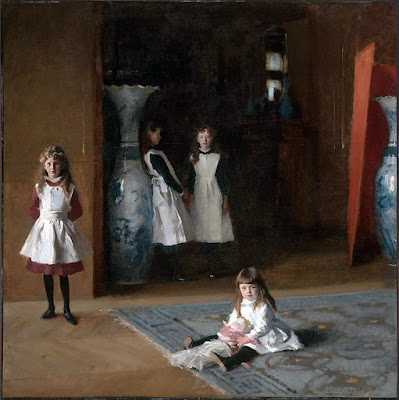

| Paolo Veronese,Vision de Sainte Hélène, 1560-65 |

|

| Albrecht Dürer, La Vision, 1525, Kunsthistorisches Museum, Vienne, |

|

| Nicolas Dipre, Le Songe de Jacob, c.1500, Musée du petit Palais, Avignon |

|

José de Ribera, El sueño de Jacob, 1639, Museo del Prado Philippe de Champaigne, Le Rêve de Saint Joseph,  Odilon Redon. A Edgar Poe : L'oeil, comme un ballon bizarre, se dirige vers l'infini. 1878  |

Commentaires

Enregistrer un commentaire